昌永 徒然なるままに・・・

2021/07/11

言の葉の世界

長いステイホームの期間中、消息・和歌・画賛の掛軸を解読しました中でも、小堀宗甫、松尾宗政の消息は随分前から棚上げになっていました

この機会にと、五體字類、くずし字辞典、漢和辞典、古語辞典を

横に置き、じっくり時間をかけて解読いたしました

解読が出来ると、その時代背景も調べてみました

とても興味深いことがらが出てきました

今回、小堀宗甫・松尾宗政の消息を中心とした

「言の葉の世界」という催しをいたします

和歌・画賛の掛軸も多数ご用意いたしました

7月15日~7月24日 (日・月は休業)

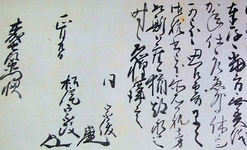

写真1 松尾宗政消息の一部

写真2 土佐光孚 松花堂写し

2021/06/30

水鉢

庭の水鉢は夏に存在感を発揮しますゴールデンウイークの頃、ホテイアオイ1株、水鉢に入れました

2か月近く経ち、水面が隠れるほど増えました

1株だったころ、カラスがホテイアオイを外に出して、金魚を2匹食べてしまいました

もう今は大丈夫。金魚をしっかり守ってくれています

昨日、ホテイアオイの花が咲きました。蕾が出てから開花まで1日半。

何だか、パワーを感じます

2021/06/30

通常営業

愛知県「緊急事態宣言」が解除され、昌永も通常営業に戻りました犬山の城下町も少しづつ観光客が来て下さるようになりました

昨日は掛軸と外売や店内入口のお値打ち品コーナーの展示替えをしました

11日に「蔓延防止」がどのように変わるのかによってですが、久しぶりに企画をやりたいと思っています

やっぱり、お客様と直接お話しする事が好きです

2021/06/25

紫陽花残花と木槿

約1ヶ月楽しませてくれた庭の紫陽花たち、そろそろおしまいになってきました花も小さくなってきて、盛りの頃の半分ほどの大きさです

残花紫陽花は楚々としています

木槿(ムクゲ)が花を付け始めました

木槿は蟻が好む花で、花の中に蟻が入り込んでいます

花に流水ををかけて蟻を取り除きました

油断をしていたら、花が落ちてしまいました

落ちた木槿をショットグラスに挿してみました

2021/06/22

通常営業開始

愛知県「緊急事態宣言」解除に伴い、今日から通常営業になりますゴールデンウイークから2か月近く、昌永もほぼ「ステイホーム」の状態でした

在庫の確認や、このブログを上げるとか、読めない掛軸の解読など、営業とはかけ離れた仕事をしていました

そして、企画のヒント蓄えた2か月でした

安心して企画が出来る日が早く来ますように

そして、皆様と掛軸や茶道具のお話がゆっくりとしたいです

2021/06/19

土曜営業

「緊急事態宣言」のため不定休にさせて頂いております本日6月19日土曜日は営業いたします

御用の方はお出かけください

6月20日で愛知県「緊急事態宣言」が解除されることに伴い

6月22日から通常営業に戻ります

長い間、ご不便をおかけいたしました

2021/06/16

WEBショーウインドウ №13

林英二造 弥七田織部振出 昭和林英二は岐阜県の作家です

弥七田織部は、緑釉と黒線が躍動的な模様です

振出とは、干菓子、中でも小さく粒々、コンペイトウなどを入れてお客様にお出しします

とうもろこしの皮でできた栓をとり、振出を軽く転がして懐紙に出します

昔は麦焦がし(はったい粉)を入れたりしたそうです

振出の干菓子は、突然のお客様にお茶をとか、お続き(二服目)のお茶などのお菓子として出すのに重宝します

2021/06/15

連歌(れんが)

中学生の頃「奥の細道」の冒頭を暗記させられました理解できる言葉も少なく、呪文のように頭に入れました

あれから、半世紀が近く経ちました

今、江戸時代の連歌の掛軸を解読しています

和歌懐紙にびっしり書かれています

紙が貴重だった昔、1枚の懐紙に全てを書くため

紙の終わりまで書いてしまうと、最初に戻り、最初に書いた行の間に小さい字で書いていきます

「連歌」は人が集まり、リレーのように五七五と七七で歌を繋げていきます

歌は一つのテーマには留まらず、どんどん流れていきます

その時にしかできない、一期一会の世界です

「奥の細道」の冒頭の最後

草の戸も住み替わる代ぞ雛の家

表八句を庵の柱にかけおく

「表八句」が連歌であること、短冊ではなく、懐紙に書かれたこと、庵の柱はちいさな床の間ではなっかったのか

中学生の私が理解できずにいたこと、ジグソーパズルのピースがやっと見つかった気持ちです